ACLS・PALSの受講前作業

PALSコース受講 →https://www.child-lifes.com/aha-pals-1/

ACLSコース受講 →https://www.child-lifes.com/aha-acls/

① 画面右上にある言語設定を

JA(日本語)からEN(英語;デフォルト)に変更します。

ログイン、もしくは新規アカウント作成後は下記説明の②〜に従って進みます。

受講前作業の不具合について

弊会では、ダウンロードボタンを押せない、リンク先に飛ばない等の技術的な問題について対応ができません。

また、AHAより個人情報保護のため受講生本人が直接、AHAへ連絡するように通達を受けています。

以下サイトを確認の上、サポートへメール(日本語でOK:リンク先の一番下にアドレスがあります)でお問合せください。

AHA-e Learningサポート

PALS・ACLS受講前作業の手順

事前学習は

① 受講前自己評価(プレテスト)のみ

② 受講前自己評価と受講前作業(DVD視聴)

どちらかになります。主催団体により変わります。

*当会の講習では②となります。

・受講前作業(受講前自己評価・ウェブ上の動画閲覧 e-Learning)

① 受講する講習の事前学習を選択ください。

ACLSコース

https://elearning.heart.org/ja/course/993

PALSコース

https://elearning.heart.org/ja/course/1143

ログイン後、こちらのページなる場合もありますので、その際は、コースから該当講習を選択し進んでください。

② サインイン画面

*AHAのウェブサイトが初めての人はアカウント作成にお進みください。

*メールアドレスは申し込み時と同じものをご使用くだい。

AHAのウェブサイトは紐づいているため、以前、AHA関連で登録のある人はログインから。

③ アカウント作成の画面

・国名

・氏(ローマ字)

・名(ローマ字)

・メールアドレス

・パスワード

を入力ください。

④ ログイン後、コースのタグを選択してください。その中から対象のコースをクリックします。

フィルターで受講する対象の講習を選択すると便利です。

⑤ コースカタログの対象コース(ACLSかPALS)を選択後、

ACLS受講前作業

PALS受講前作業を選択し、

コースを開始するをクリック。

ここで、受講前自己評価(ページ内に受講前自己評価のみ)を選択しないようにご注意ください。

このページでは最後の認定証の発行ができませんので、必ず受講前作業より入ってください。

⑥ コースを開始後、こちらの画面になります。

開始日を選択し始めます。

*ACLSの場合、左上の表示が

ACLS受講前作業になります。

⑦

⑥を下へスクロールした画面です。

進行状況が確認できます。

受講前作業のページから入ると、

・受講前自己評価

・受講前作業

・アンケート

の項目が表示されます。

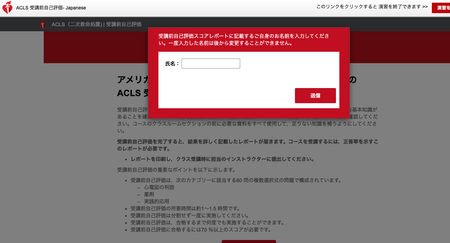

①

開始すると氏名の入力を求められます。

※必ず受講者本人の氏名を入力ください。ニックネームなどは証明になりませんのでご注意ください。

氏名の入力後、問題を始めます

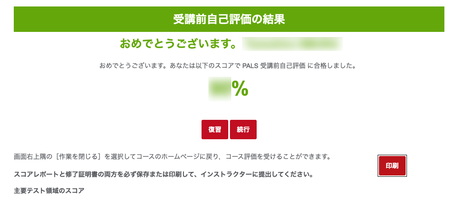

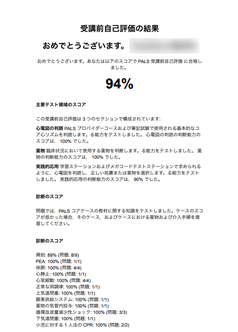

②

受講前自己評価の70%到達画面です。

右側に印刷ボタンがあるので、印刷し講習に持参、もしくは、メール添付ください。

※こちらの画面は証明書に使用できません。印刷ボタンを押して表示された後のものをご準備ください。

PALSコース 受講前自己評価の進め方

受講前自己評価は,次のカテゴリーに該当する 52 問の複数選択式の問題で構成されています。

*講習前の事前準備をしっかりやっていただくために、難しく作成されています。

1回では合格は難しいかと思いますので、間違えた問題を確認し時間に余裕を持ち準備ください。

解答がわからないなどの場合、ご相談ください。

問題はかなり難しく作成されています。

決して、これが100%わからなければ受講ができないという事ではありません(合格は70%)

わからない部分は講習で確認し、理解することができれば良いのです。

当会は受講生を全力でサポートいたしますのでご安心ください。

・心電図の判読

*心電図の判定は、VF・VT・PEAなどから正しい波形を選択するものです。初めての場合、難しいかもしれませんが、波形とヒントとなる臨床的な手がかりを参考に進めてください。現時点では、最低限、波形を見てなんとなくわかる程度で構いません。

講習でポイントとなる波形は VF・VT・PEA・心静止・頻脈(SVT)・徐脈です。

・心停止アルゴリズムのVF・pVTとPEA・心静止の各アルゴリズムの手順

非同期ショックのタイミング・ショックJ/kg(初回・2回目以降)

・頻脈アルゴリズムにおける手順

同期ショックのタイミング・ショックJ/kg(初回・2回目)

頻脈波形の判読基準

クーリングのタイミング

・小児の徐脈アルゴリズムの進め方

徐脈におけるCPR開始のタイミング

・薬物

アドレナリンを使用するタイミングや、症例から使用する薬の問題です。

PALSではたくさんの薬剤が出てきますが、コアとなるのは以下の3つです。

心停止、頻脈、除脈で使われる薬剤の薬理と容量、使用タイミングを確認してください。

・アドレナリン mg/kg・投与タイミング

・アミオダロン mg/kg・投与タイミング

・アデノシン mg/kg・投与タイミング・1回目、2回目の用量

・実践的応用

基礎的な問題から、実践的な問題まで様々な問題となります。

こちらも、まずは問題を解き、誤った問題をテキストに返り確認ください。

かなり難易度が高い問題が含まれます。確実に間違えてはいけない問題をクリアーできれば合格点には達します。

わからない問題については、講習当日に解説もできますので、あまり時間をかけずぎないようにご注意ください。

ACLSコース受講前自己評価の進め方

受講前自己評価は,次のカテゴリーに該当する 60問の複数選択式の問題で構成されています。

*講習前の事前準備をしっかりやっていただくために、難しく作成されています。

1回では合格は難しいかと思いますので、間違えた問題を確認し時間に余裕を持ち準備ください。

解答がわからないなどの場合、ご相談ください。

・心電図の判読

*初めての場合、難しいかもしれませんが、波形とヒントとなる臨床的な手がかりを参考に進めてください。

現時点では、最低限、波形を見てなんとなくわかる程度で構いません。

講習で波形の意味づけを行っていきます。

講習でポイントとなる波形は

VF・VT・PEA・心静止・頻脈(SVT)・徐脈・2度房室ブロック(ウェンケバッハ型・モビッツ2型)・3度房室ブロックです。

・薬物

たくさんの薬剤が出てきますが、コアとなるのは以下の4つのAです。

心停止、頻脈、除脈で使われる薬剤の薬理と容量、使用タイミングを確認してください。

・アドレナリン mg・投与タイミング

・アミオダロン mg・投与タイミング

・アトロピン mg・投与タイミング

・アデノシン mg・投与タイミング

脳卒中やACSでの薬剤も出てきますが、テキストで確認する程度で構いません。

・実践的応用

確実に間違えてはいけない問題をクリアーできれば合格点には達します。

わからない問題については、講習当日に解説もできますので、あまり時間をかけずぎないようにご注意ください。

① 受講前作業のTOP

受講前作業を選択し開始ください。

PALSコース 受講前作業の進め方

オンラインでの学習の進め方

・動画を閲覧し、その後、4択の問題といったサイクルを繰り返していく形です。

・クラスルームではオプションの窒息の対応、死への対応も含まれます。

途中にある問題の難易度

・基本的な問題が多く、スムーズに進行できます。

動画中の解説

・ビープ音 *アラーム音のことです。

・動画中に早急な介入とありますがこれは致死的な状態か否か?であり、致死的な状態の場合、早期介入が必要です。

・ショックの判定について:動画のみでは情報が不足しているため難しいです。タイプの明確な根拠が不足しています。

受講前作業の実施時間について

内容に精通している人で1.5倍速再生として90分弱程度。

丁寧に実施すると、3時間程度はかかります。

受講前作業の注意点

・患者評価の問題では、??と思うことがあるかもしれません。この辺りは対面講習でフォローになりそうです。

解説が難しい患者評価の問題もありますので、全部を理解する必要はありません。

評価については、あまり悩まずにまずはタイプにおける特異的な徴候を抑えてください。

・動画の内容については講習でもフォローしますのでご安心ください。重要な点については講習でも一部視聴頂きます。

ACLSコース 受講前作業の進め方

オンラインでの学習の進め方

・動画を閲覧し、その後、4択の問題といったサイクルを繰り返していく形です。

・動画の内容については講習でもフォローしますのでご安心ください。重要な点については講習でも一部視聴頂きます。

・アルゴリズムのイメージがつきにくいかと思います。テキストのアルゴリズム表をなぞり、手順の説明に沿って、

確認しながら進めてください。

特に薬剤使用のタイミングや量、除細動器使用のタイミングについて確認ください。

途中にある問題の難易度

・知識確認の問題が多く、教科書を確認しながら進めることができるかと思います。

DVD動画で理解が難しい点は講習で補足説明を行います。

① 受講前作業TOP

・受講前自己評価

・受講前作業

・アンケート

の3つが終了後、

修了証をダウンロードください。PCは左上のあたり。

② 受講前作業TOP

①を下へスクロールした画面

・受講前自己評価

・受講前作業

・アンケート

のステータスが修了になっています。

③

左:認定証

受講前作業の認定書

右:受講前自己評価の結果

*自己評価の最終ページから印刷可能

上記の2枚を印刷し、講習当日に持参ください。

1)ウェブサイトなどの仕様の問題について

弊会では映像が映らない、ダウンロードボタンを押せない等の技術的な問題について対応ができません。

また、AHAより個人情報保護のため受講生本人が直接、AHAへ連絡するように通達を受けています。

以下のウェブサイトを確認の上、サポートへメール(日本語でOK:リンク先の一番下)でお問合せください。

AHA-e Learningサポート

https://elearning.heart.org/ja/static/contactus

・Webサイトの右上にある言語設定を日本語から英語(En)に変更すると正常に動作する場合がございます。

2)認定証を印刷できない

印刷できない場合、いくつか原因と対策が考えられます。

・ブラウザを変えてみる。

サファリなどからクロームなどに変えることで印刷できる場合があります。

・PCから印刷を行う

一部のスマホで印刷ボタンが押せないなどの不具合があるようです。

PCで印刷をお試しください。

・一度、ログアウトし少し時間をおいて再度、ログインする。

・再度、受講前作業の手順を確認する。

アンケートに答えていない、受講前自己評価と受講前作業を別々のページで行っている(受講前作業内の受講前自己評価の両方を実施していない)などの場合、印刷ができません。

・最後まで行ったが、初めからやり直し再開した

この場合も印刷できないことがあります。再度、最後まで実施し印刷をお試しください。

上記で改善されず、印刷ができなければ下記内容のスクショを添付後、ご連絡ください。

・受講前作業-Japaneseのページのトピック、名前とステータスの状況

認定証を印刷するには

・受講前自己評価(プレテスト)

・受講前作業(DVD閲覧)

・アンケート

上記3つのステータスが

修了となっている必要があります。

<最後に>

この事前準備についてのウェブ記載は、当会オリジナルのものです。他団体での受講の際は、上記内容と異なる場合がございます点、御注意ください。